文章链接https://doi.org/10.1080/17435390.2018.1498928

纳米材料的应用是21世纪最重要的革命之一。纳米材料已经被广泛应用于化妆品、汽车及各种物品的涂料、纺织品、农业杀菌剂等人类生活的各个领域。然而当纳米材料给人类生活带来便利的同时,它对生态环境、对植物、动物和人类的安全存在着潜在的威胁。

纳米氧化铜(CuO NPs),作一种为纳米材料,被广地泛用于人类生活当中。近来人们发现CuO NPs可能会污染环境,对植物和其他生物造成毒害作用。

前期人们认为,纳米材料对生物的伤害作用主要是因为它对细胞结构的破坏和导致氧化胁迫。然而,关于纳米CuO对生物最重要的两条初级代谢途径:光合作用和呼吸作用的影响,人们知之甚少。而且对于纳米CuO毒害造成的活性氧ROS大量产生的具体位点和机制并不清楚。

CuO NPs对小球藻和栅藻光合放氧速率和呼吸耗氧速率的影响

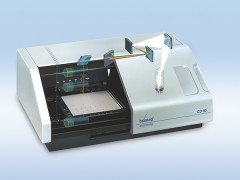

近期山东农业大学生命科学学院高辉远教授和王玮教授团队进行合作,利用英国Hansatech公司制造的Handy PEA多功能植物效率分析仪和Oxytherm氧电极研究CuO NPs对微藻的快速叶绿素荧光、光合作用和呼吸作用的影响。并通过电镜观察,能谱、FFT、PDF、自发荧光以及蛋白表达测定等技术深入探讨了CuO NPs对微藻的毒害机理。

CuO NPs对小球藻和栅藻叶绿素荧光及放氧复合体蛋白的影响

CuO NPs处理后藻细胞内活性氧和抗氧化酶活的变化及活性氧的具体产生位点

CuO NPs对小球藻和栅藻细胞超微结构的影响

该研究表明微藻的光合机构比呼吸机构对CuO NPs的毒害更敏感,光合电子传递链中的放氧复合体(OEC)最易受到CuO NPs的伤害。CuO NPs对OEC的伤害导致光合电子传递受阻,从而导致光合产物不足,造成了藻类的碳饥饿。

此外光合电子传递的受阻,也使得光合作用的过剩激发能增加,导致叶绿体中活性氧的大量产生,导致了藻细胞的氧化胁迫。CuO NPs造成的碳饥饿和氧化胁迫最终抑制了藻细胞的生长。

CuO NPs对微藻毒害机理的模式图

该论文发表在毒理学一区杂志Nanotoxicology上,第一作者为山东农业大学生命科学院的车兴凯博士。该研究为人们了解CuO NPs对植物(及生物)的伤害机制提供了科学证据,并对限制纳米材料向环境的排放,保护水生和陆生生态环境提供了有力的支持。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|